|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

||

弦振動の基本波成分を強く出力するピックアップを備えた 弦振動の基本波成分を強く出力するピックアップを備えたエレキギターの 一考察 |

||

| 従来の電磁的ピックアップでは、弦振動の基本波成分を強く出力することができないので、 力強い音を出すためにプレーヤーは、 ① ギターそのものを買い換える ② アンプを買い換える ③ 弦を買い換える ④ ピックを買い換える ⑤ ピックアップを Seymour Duncan とか DIMARZIO とか EMG などの専門メーカーのものに交換する ⑥ 奏法で、弦を押さえつけるようにピッキングするか、弦を引っ掛き上げるようにピッキングする など試行錯誤して来ました。 ここで、前記 ①~⑥ のようなことをすることなく、力強い音を出せる方法を考えてみます。 |

||

先ず、ピックアップの発電原理を理解します 先ず、ピックアップの発電原理を理解します |

||

|

||

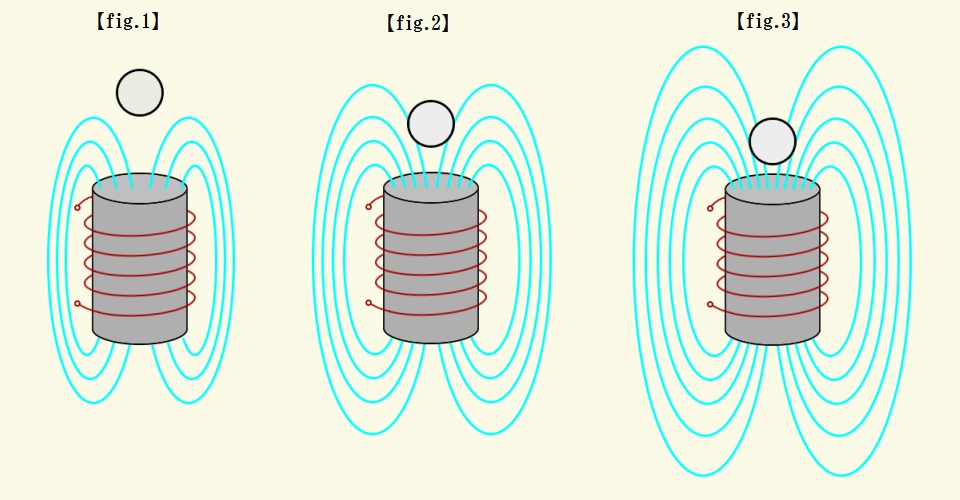

| ▲ 磁束量(磁力線の本数)は磁場の透磁率に比例するので、 fig.1 弦がポールピースから遠いと、 磁場の透磁率=小 → 磁束量(磁力線の本数)が少ない。 fig.2 弦がポールピースに近づくと、 磁場の透磁率=中 → 磁束量(磁力線の本数)が増える。 fig.3 弦がポールピースにさらに近づくと、磁場の透磁率=大 → 磁束量(磁力線の本数)がさらに増える。 コイルを貫通する磁束量(磁力線の本数)が変化すると、 コイルの出力端子に、磁束量の変化分(微分値)に比例した電圧(元は電流)が出力されます。 ■ 巷によくある説で“弦が磁力線を切ると磁界の乱れが生じて発電”は正確ではありません。 弦が磁力線を切っても磁場の透磁率の変化(磁力線の本数の変化)が無ければ発電しません。 傾きの無い均一な磁場内で弦が振動すると磁力線は切りますが、磁場の透磁率は変化せず、結果発電しません。 ブレードタイプのピックアップの中央付近で、弦が完全に水平振動すると起こる現象です。 ■ 電磁気学用語・電磁気学単位・電磁気学基礎は 〔トップページ〕→〔臨床工学士〕→〔note〕→電磁気学の項の〔磁気力と磁界〕をご覧ください。 もう一つ『わかりやすい高校物理の部屋』もどうぞ。 |

||

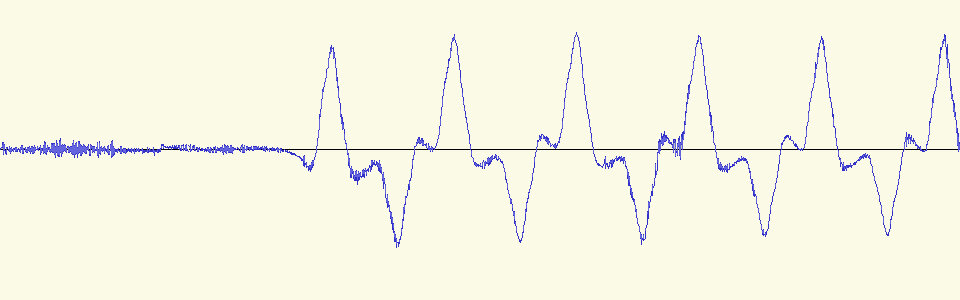

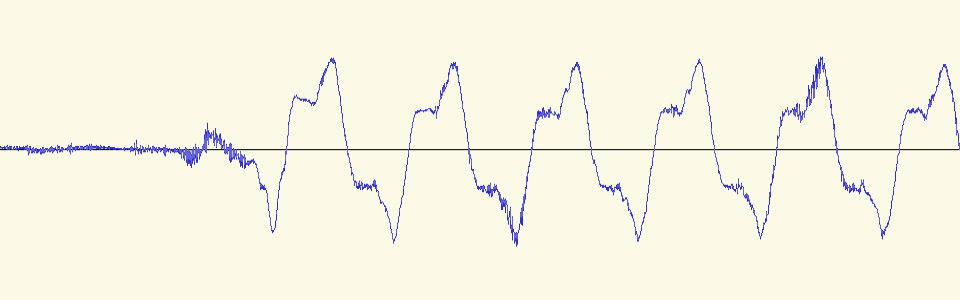

弦が垂直振動した場合のピックアップ出力波形 弦が垂直振動した場合のピックアップ出力波形 |

||

|

||

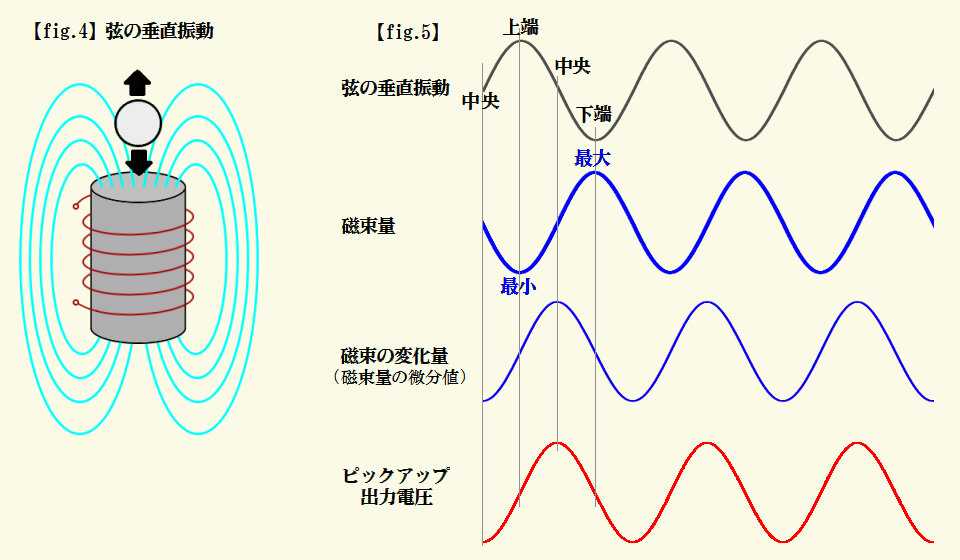

| ▲ 磁場の中を弦が上下に振動すると、 弦の変移: 中央 → 上端 → 中央 → 下端 磁 束 量: \ 最小 / 最大 のように、弦の変移と磁束量は反比例します。 結果、ピックアップ出力電圧は、位相はずれますが 弦振動波形と相似な電圧波形 となります。 |

||

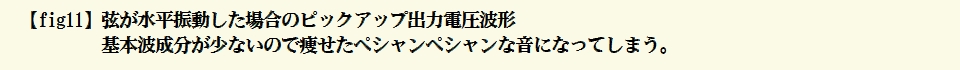

弦が水平振動した場合のピックアップ出力波形 弦が水平振動した場合のピックアップ出力波形 |

||

|

||

| ▲ 磁場の中を弦が水平に振動すると、 弦の変移: 中央 → 右端 → 中央 → 左端 磁 束 量: 最大 \ 最小 / 最大 \ 最小 のように、弦の変移と磁束量は比例しません! なんと、基本波が出力されません! これが、腰が抜けた薄っぺらいぺシャンぺシャンな音の原因です。 ■ この現象は、弦の振動方向に磁場が対称であることに起因しています。 ■ 正確には基本波を拾わないのではなく、弦振動波形を2逓倍した波形になります。 これは、磁気回路の非線形(第一象限と第四象限の対称性)に因って起こることです。 基本波のみならず奇数倍高調波が抜けてしまいます。 奇数倍音は音色に木管楽器系の潤いを与えることが経験則として知られています。 科学的検証は 管楽器吹鳴の非線形現象とその解釈をめぐって.pdf (九州工大 高橋氏 及び 立命館大 池田氏 著)の 34ページ下段に“奇数倍音が優勢な楽器は、音色が良い”と述べられています。 ■ 今まで思っていたことと違うじゃ~ん! 電磁気学を勉強して、40有余年もエレキギターを弾いてきたのに、 こんなことになっているなんて、思いもよりませんでした。 弦振動がそのままアンプのスピーカーで鳴っていると信じ込んでいました。 |

||

弦が傾斜振動した場合 弦が傾斜振動した場合 |

||

|

||

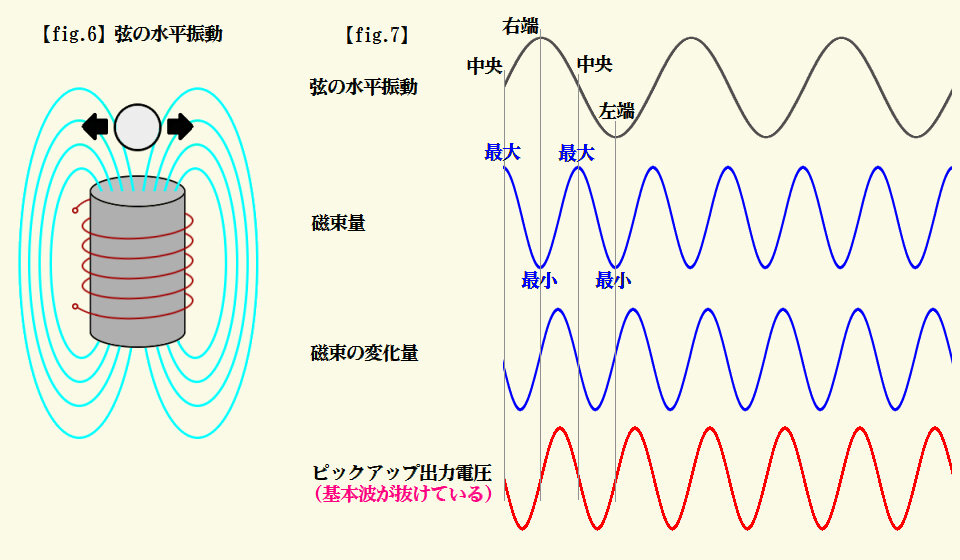

| ▲ 磁場の中を弦が傾斜振動した場合は、 垂直振動成分と水平振動成分に分解して考えることができます。 できるだけ垂直成分を多くした方が、芯のある音になります。 ■ 弦の振動面は時間経過に伴って変化しますが、アタック音色を決定するのは初期振動面です。 従来の定説では「楕円軌道がゆっくりと回転する歳差運動」とされて来ましたが、 最新の研究では「互いに直交する2つの振動系の連成振動によるリサージュ曲線」ということが発見されました。 電気通信大学→情報通信工学科→高澤研究室の研究業績。 ■ YouTube の 練習曲1 雨の思い出 (Memory in the rain) の奏法を分析すると、 ① 音が最も細くなってしまう第一弦では、 速いフレーズでもないのに掬い上げるようなアップピッキング(掬い撥奏法)を多用しています。 弦振動の垂直成分が多くなる奏法です。 音色の違いに疎いプレーヤーは、このフレーズを普通のアップピッキングで弾いています。 ② モズライト特有のサウンドを出したいフレーズでは、水平(ピックアップと平行)ピッキングをして、 クリーンサウンドのフレーズでは、45度にもなるほどの傾斜ピッキングをしています。 プレーヤー(The Lonely Band さん)は、モズライトのツボを完璧に掴んでいます。 ■ 三味線の撥さばきは、まさしく弦の垂直振動を意図した奏法です。 YouTube の はなわちえ さんの「津軽じょんがら節」 をどうぞご覧ください。 胴に平行でなく表皮に叩きつけるような撥さばきです。 三味線は弦振動を駒を通して表皮に伝えているので、弦は表皮に垂直に振動しなければなりません。 ■ 優れたミュージッシャンは、当然のことながら物理学とか電磁気学的アプローチではなく、 研ぎ澄まされた感性で楽器のホットスポットというかGスポットを探り当て、 そこを攻めて楽器のテンションを上げ、吐息から喚き声・喘ぎ声・叫び声など何でも出させてしまいます。 高校時代、軽音部の備品のオンボロギターをすばらしい音色で弾く部員がいました。 |

||

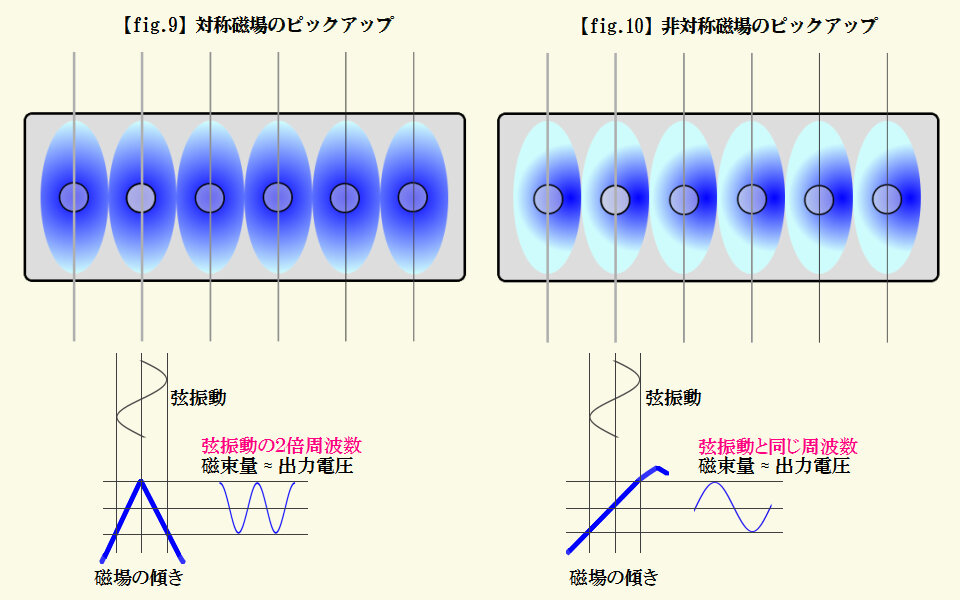

対称磁場と非対称磁場のピックアップ 対称磁場と非対称磁場のピックアップ |

||

|

||

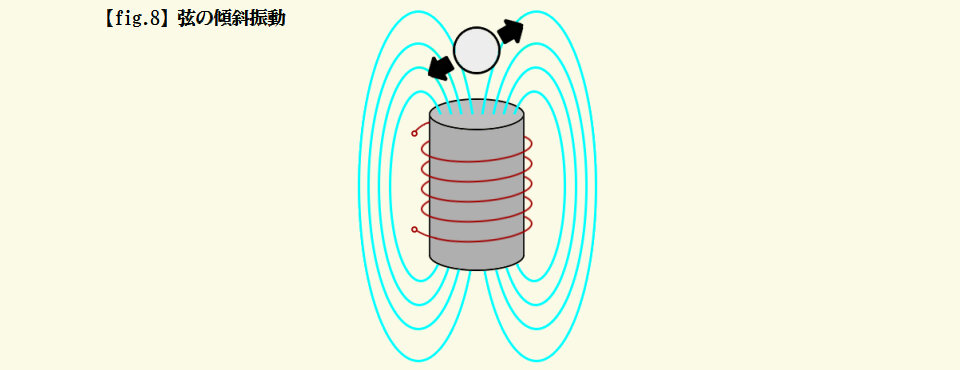

| ▲ fig.9 弦の振動方向に対称な磁場のピックアップの場合、 普通にピッキングすると基本波が抜けてしまいます。 fig.10 弦の振動方向に非対称な磁場のピックアップの場合、 普通にピッキングしても基本波成分が出力されます。 ■ 2012年7月7日に、このアイデアはこのサイトで一般公開されてしまったので、 非対称磁場ピックアップは周知の技術になってしまいました。 |

||

対称磁場と非対称磁場のピックアップ出力の模擬実験 対称磁場と非対称磁場のピックアップ出力の模擬実験 |

||

|

||

|

||

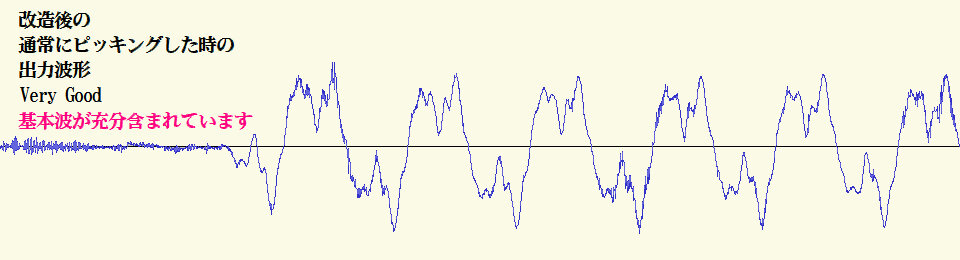

非対称磁場ピックアップを愛用のギターで実験 非対称磁場ピックアップを愛用のギターで実験Epiphone Wildkat Royale が人柱になります |

||

|

||

| ■ 実際の音出しは写真のアンプではなく Fender Deluxe Reverb で行いました。 |

||

|

||

|

||

| ▲ Epiphone WildKat Royale は、それなりに良い音で鳴ってくれますが、 この改造をすると、別物の未体験な音を出すギターに変身しました。 傾斜ピッキングをしなくても、普通のピッキングで ① 芯がしっかりした音になりました(特に高音域で顕著) ② ボディサイズが一回り大きくなったよう(フルアコみたい)な感じの音になりました ③ 低音域は、1オクターブ下がったような感じの音になりました ④ アタックが力強くなりました ■“非対称磁場ピックアップ”というと難しく聞こえますが、 弦の中心とポールピースの中心とをずらしてピックアップを取り付ければ、これをいとも簡単に実現できます。 ■ これを“ピックアップのセンターずれ”と言うらしく、ほとんどのサイトが設計不良とか組立て不良と解説していますが、 そもそも、ポールピースの中心上を弦が通らなければならないと、誰が何を根拠に決めたんでしょうか? デザイン的には良いかもしれませんが、発電原理からしたら不合理です。 非対称磁場ピックアップの理屈を納得していただければ、適正なずれは何ら問題ありません。 但し、ネック捩れなどによるセンターずれは論外です。 ■ このような手段による音質改善は、トーンコントロールによる音質調整とは全く異なるものです。 |

||

|

||

| ▲ 前回の改造では、ピックアップを左側へずらしましたが、 今度は右側へずらす再改造をしてみました。 この方が 第一弦に与える効果が大きい ようです。 ボロ隠しのためにフェルトシートを貼りました。 |

||

|

||

| ▲ 後で気づいたことですが、ピックアップのずらし量は1~1.5ミリもあれば充分なので、 ピックアップ取付け穴を細丸ヤスリで長円に加工して、 もしピックアップの裏側がボディにぶつかる場合は、ボディを少しだけ削ります。 この方法の方が簡単です。 |

||

|

||

| ▲ 低音弦の基本波を強くだすためのセッティング。 ボディをザグってピックアップを左側へずらしてます。 ギターは Grass Roots G-A-68改。 ネック側ピックアップを Seymour Duncan SLSD-1n に換装しました。音の格が違います。 この状態でプレイしています。 |

||

|

||

| ▲ 高音弦の基本波を強く出すためのセッティング。 ボディをザグってピックアップを右側へずらしてます。 この状態では、高音弦の基本波が出過ぎます。 ずらし具合を簡単に調節できる手段は無いものでしょうか・・・・・。 |

||

|

||

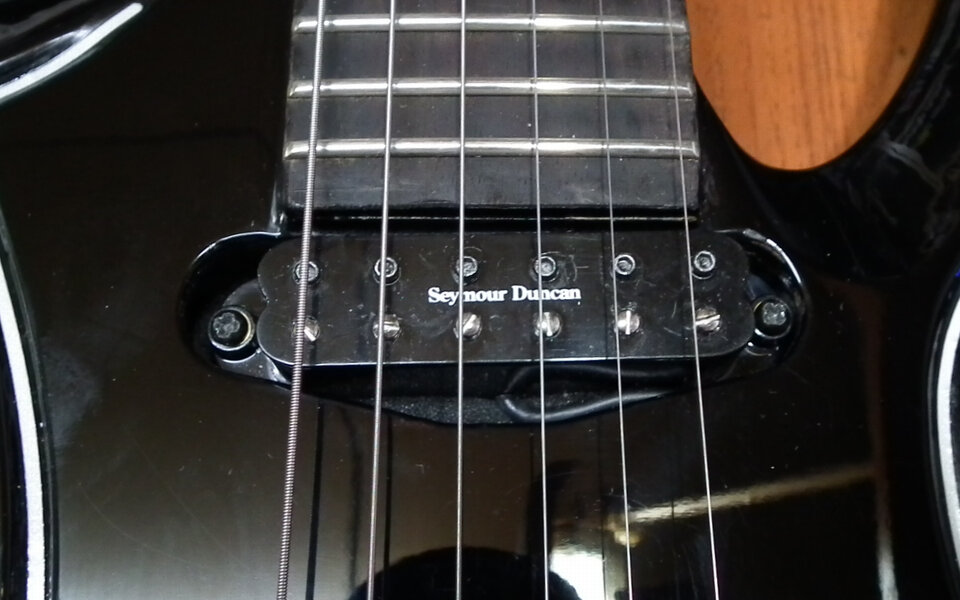

| ▲ Washburn RX10 を改造しました。 ストラトタイプのシングルコイルでの効果を検証する目的で購入しました。 イシバシ楽器決算セール特価 \9,800(送料込)の格安ギターです。 ○ 12フレットにおいて、ネックの厚みが 19ミリ と極薄です。 ○ 24フレットにおいて、第一弦の弦高さ 2.8ミリ、第六弦の弦高さ 3.0ミリです。後で少しだけ低くしました。 ○ フレット高さが揃っていて全フレットビビリがありません。 ○ フレット端の引っかかりがありません。 ○ ペグは滑らかに回転します。 ○ 適度な重さで長時間プレイでも疲れません。バランスが良いのでヘッド落ちしません。 △ オクターブ調整は、ややシャープになっていたので、調整しました。 (ハーモニックスではなく、弦を押さえた状態で調整) △ トレモロは、スプリングで引っ張りすぎでブリッジがボディに密着していたので、スプリングを弱めました。 × シングルコイルピックアップの、第二弦と第三弦との音量差が大き過ぎます。 クリーンサウンドでのプレイでは致命傷。下図参照。 格安ながら YAMAHA Pacifica と比較して遜色無い仕上がりです。 抱き上げると何の抵抗もせずに懐へしっぽり納まり、 プレーヤーに従順で、力まず気負いなく弾ける不思議な魅力を持ったギターです。 ■ ネック側ピックアップを、ボディをザグって右側へずらしました。 改造前は、ペンペン・チンチンとまるでブリキ製ドブロみたいな音でしたが、 改造後は、芯がしっかりした別物ギターに生まれ変わりました。 ウッドボディ鳴りの感じが出ます。 シングルコイル特有のピュアで豊富な倍音もしっかり出ます。 アタックが力強くなりました。 ■ ピッキングの反応感度が上がったような感じがします。 ・ 強く弾けば強い音で、弱く弾けば弱い音で、(ダイナミックレンジが拡がりました) ・ ピックの材質を変えれば変えたように、 (音色変化が拡がりました) ・ ピッキングの角度を変えれば変えたように、( 〃 ) ・ ピッキングの位置を変えれば変えたように、( 〃 ) ・ ミスればミスったように、 プレーヤの意思がギターに伝わるようになり、弾いたとおりに鳴るようになりました。感情移入演奏できます。 ■ この改造と下図の改造で、四本柱の中の一本のギターになりました。 一本目:P90 ピックアップのギター 二本目:ハムバッキングピックアップのギター 三本目:シングルコイルピックアップのギター 四本目:ピエゾピックアップのナイロン弦エレアコ これらの四本でほとんどのジャンルをカバーできます。 |

||

|

||

| ▲ ストラトタイプのシングルコイルピックアップに問題があります。 第二弦と第三弦のポールピースの高さに差がありすぎて、出力差が 6dB(2倍) もあります。 クリーンサウンドで弾く場合は、この音量差は致命傷で、使い物になりません。 ネック側ピックアップの第三弦と第四弦のポールピースの先端をヤスリで削って、音量バランスを整えました。 ポールピースを切削する際には、削り粉がマグネットとかコイルに付着しないように、充分にマスキングをします。 その時、コイルに巻き付けてある黒色テープを剥がさないように気を付けます。コイルの細い銅線を切断しないように。 テスターと精密ハンダコテを持っていない方は、止めましょう。 ■ 中央ピックアップはオリジナルのままのスタッガードポールピースです。 ポールピースの高さは、水平もしくはフレットのRに合わせてくれれば良いものを、とんでもない高低差が付いています。 弦の進化に対応していないン十年前の古い設計です。 今時、第三弦に巻線弦を張るかな~・・・。それに、このギターでズージャは弾かないし・・・。 ■ ポールピースを叩き込んだ猛者もいます。 やってはいけないことをやってみる・・・ポールピースの高さ調整 ピックアップの断線修理もあります。 やってみたらできちゃった・・・ピックアップの断線修理 ポールピースを叩き込んだ猛者。 これってやっちゃダメなの? リューターにヤスリビットをつけて、ががーっと削ったプレーヤー。 ポールピース削ってみた(^^;;; |

||

ピックアップを敢えて改造しない理由 ピックアップを敢えて改造しない理由 |

||

|

||

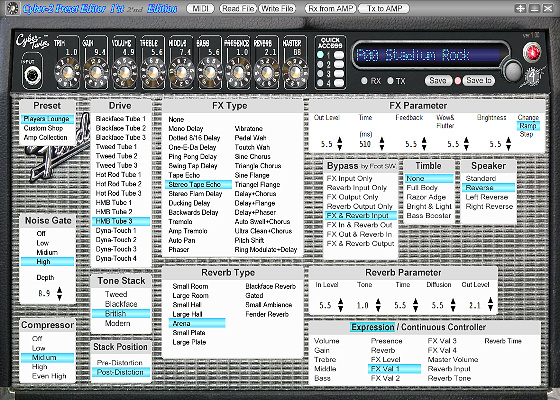

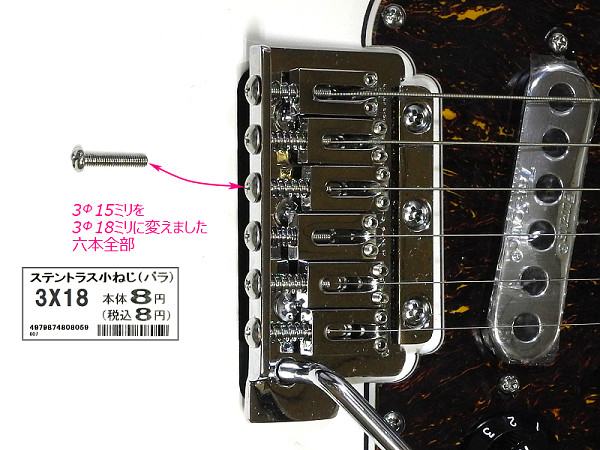

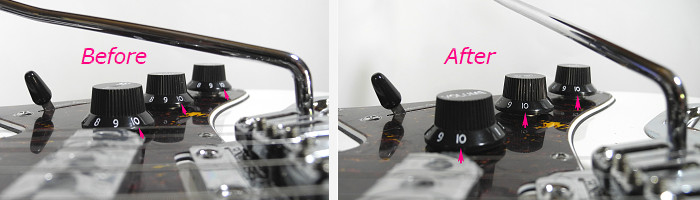

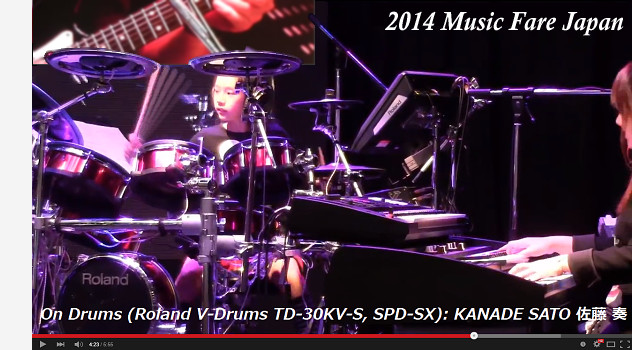

| ▲ このギターは、ピックアップを敢えて改造しないでプレイしています。 面倒なアップピッキング多用の奏法(掬い撥奏法)になります。 その理由は ↓ ■ その昔、エレクトーン奏者のミスター・エレクトーン沖浩一氏が大型ステージモデルの YAMAHA GX-1 を弾かれる時に、 左側(右側)のスイッチをわざわざ体を捩って遠いほうの右手(左手)で操作しているので、 『スイッチの位置を左右逆にパネルレイアウトを設計変更する方が宜しいのでは?』とお伺いすると、 『簡単にポンと押してしまうのは面白くないからこのままで良い』『オーバーアクションも観客へのサービスの内』 と仰られました。プロのショーマンシップになるほどと感心して納得しました。 『無駄な動作を抑えて弾く』は教則本レベルであって、プロはわざわざ無駄な動作を無駄無くこなすということです。 同じくエレクトーン奏者の柏木玲子さんも同じようなパフォーマンスをすると仰っていました。 柏木玲子さんは若かりし頃は AKB 柏木由紀さんよりも ずっと2 チャーミングで可愛かったです。  Steve Moore さんの3千万回以上視聴されている動画です。 パフォーマンス過剰で思わず笑ってしまいます。 コメディアンではありません。超一流ドラマーです。但し露出は少ないです。 動画のドラム奏法の解説記事はこちらです。(勝手にリンク)  こちらはショーマンシップ豊かな こちらはショーマンシップ豊かな台湾の多才多芸な陳曼青(チェン・マンチン)さんです。 見事なスティック捌きです。パンチあるボーカルも魅力です。 ヴィジュアル的にも観客を楽しませてくれます。 連獅子カツラを連想させる髪型です。 ドラム演奏部分は 0:38~ と 7:51~ です。 同じく台湾で活躍しているあられちゃんメガネの羅小白さんは、 陳曼青さんのお弟子さんです。 ★ Fender Cyber-Twin アンプは、内臓の DSP でいっぱい遊べます。テープエコー(ステレオ)が綺麗にかかります。 フロントエンドは真空管で、ファイナルはトランジスタです。出力は 65W+65W ステレオです。 120種のファクトリープリセットと書換可能な85のユーザー プリセット メモリーがあります。 プリセットを呼出すと、パネルのツマミ(モーター付)がぐるぐると回転してプリセット値が復元されます。 内臓チューナーはピッチ検出が不安定で使い物になりません。基準ピッチは 440Hz 固定で 442Hz に変更できません。 Roland JC-120 Jazz Chorus のたまらなくごっついデザインよりも、ソフィスティケイテッドなデザインの Fender を好みで選択しました。何と言っても他人が持っていないレア品なのが最大のお気に入り。  自作した Cyber-Twin 用プリセットエディタ Cyber2Editor フリーソフトはこちらをご覧ください。 ★ Burns Cobra DX ギターは、思いっきり UK サウンドです。トーン調整でメロウサウンドにもなります。 ピックアップセレクターとプルスイッチによりピックアップの7種の組合せが選択できるので、 幅広いサウンドを出せます。三個のピックアップを全て出力して鼈甲ピックで弾くと綺麗な  鈴鳴りがします。 鈴鳴りがします。タッチレスポンスが良く pp~ff に気持ちよく反応します。 ff でも腰砕けしません。弦が1/2λ振動モードを維持します。この振動モードが劣勢になると腰砕け音になってしまいます。 ディストーションとかコンプを深く掛けた演奏では無縁の世界ですが、 タッチレスポンスが敏感すぎて、ピッキングミスは許されません。 弦間(一弦~六弦の弦中心間)がナット位置で 35.5ミリあり、一般的な数値よりも 1ミリ程度広いので、 太い指でもコードが押え易くなっています。 音質のスイートスポットはかなり広めです。 六角レンチ2本とアクセサリケースとお手入れ用の大判シリコンクロスも付属しています。 緩衝材入りのしっかりした上等なギグバックが付属しています。色はシックなグレイです。  価格も手頃ですので、経験上お勧めの一本です! 但し① このギターに限らず、このタイプのトレモロユニットを装備したギターの多くは 工場出荷時にトレモロユニットのスプリングを目一杯締め付けてあるので このままではピッチダウンはできますがピッチアップはできません。 購入時に、トレモロアームの角度を手にフィットするように店員さんに調整して貰いました。 但し② オクターブ調整用ネジが短すぎるので DIY 店で 3Φ18ミリ の小ネジを買って交換しました。  但し③ 購入後暫くの期間、弦と指板に触れる指先が真黒になります。汗をかいた指先ではなおさらです。 モリブデンの粉みたいな感じです。 島村楽器店へ問い合わせたところ、次のような誠意ある丁寧な回答をいただきました。 原因1:指板の概観を整えるための着色材の色落ちかも 原因2:フレットのすり併せやコンパウンドによる磨き後の拭取りが不充分だったかも 対策1:楽器自体の交換 対策2:専門技術スタッフが症状確認とクリーニング実施 結局、Fernandes のレモンオイルで日数をかけて根気良く拭き取ることにしました。 一回で多量のレモンオイルを使うのは避けました。 但し④ Volume と Tone ツマミの取付け角度を、最大の時に“10”が真上になるように変えました。 下の写真のように、目線の正面で合うようにしました。これが自然です。 但し、工具を持っていない方はパーツを壊す危険性があるので止めましょう。  但し⑤ このギターに限らず、ストラップピンがギターデザインの重要なポイントの一つである 角(ツノ)の先端に打ち込まれていて、角(ツノ)の美しさが著しく損なわれてしまっています。 なので、ストラップピンを移動しました。木工の角(ツノ)の美しさが引立ちます。 元のネジ穴は次の手順でふさぎます。どの工程も爪楊枝の先端で行います。 (1) ネジ穴の内部を白ペイントで塗ります。 (2) 透明二液混合接着剤で穴をふさぎます。ここでは盛り上げてはいけません。 (3) (2) が充分に固化してからもう一度、透明二液混合接着剤の粘度が増した頃を見計らって、 穴をドーム状に盛り上げます。粘度があると自然に表面張力で綺麗なドーム状になります。 穴が凹状になっているとゴミが溜まります。 ペイントとか接着剤が垂れ落ちてもボディを汚さないように、ボディをタオルなどで包んで作業します。 この方法ですとボディ表面に白ペイントを塗ることが無いので、塗装の失敗はありません。 ストラップの表面が正面を向くメリットもあります。見せたくない舞台裏(ストラップ裏面)が隠れます。 重心移動は極々僅かですので演奏性に影響しません。 但し、ハードケースに入れる際にはギター裏面にタオルなどを挟む必要があります。  但し⑥ このギターに限らず、 開放弦のピッチがbなので、ナットをずらして開放弦のピッチを上げる改造をしました。 詳しい理由は次項『開放弦のピッチを補正』をご覧願います。 元のナットは化粧プラ板と強く接着されているので、ナットをはずすと化粧プラ板も同時にはずれます。 フィンガーボードを1.7ミリ切削して、ナットを graphtec PT-6643-00 に換装しました。 ここまでの改造で完璧なギターになりました!  ★ という具合で、出来の悪いところも見受けられましたが、出来の悪い子を自分好みに磨き上げるのも楽しみの一つです。 この点を差し引いても、何処にでもあるストラトでもレスポールでもパシフィカでもない、 Burns Cobra DX は秀逸のギターです。とっても気に入ってます。弾むように鳴ってくれます。“打てば響く”楽器です。 ああしても・こうしても・どんなテクニックを駆使しても全く感応してくれないマグロギターは弾く気になれません。 ↓島村楽器店の買物袋のまふゆさんとメタ子さんです。まつだひかりさん作の動画をお楽しみください。     ■ 貧民の嫉妬・負惜しみを書きます。 YouTube にアップされている、ン十万円もする楽器を持ったオジサン達の ドッスンコ・ドッスンコとしたビートの学芸会バンドを観ると笑ってしまいます。 Fender のギターに Fender のストラップを付けて Fender のアンプを鳴らすなどは、 Fender という免罪符を買ったように観えてなりません。 まあそれも音楽の一つの楽しみ方でしょう。趣味の世界では儘あることです。ゴルフにもカメラにも釣道具にも言えてます。 オジサン達が見栄で高額商品を買ってくれることも楽器業界が潤い発展に寄与しているので、感謝しなければなりません。 貧民は廉価版ギターでも腕でカバーするぞ~! 音だってGスポットを弾けばン十万円のギターに負けません。  キレ・ノリ抜群の12歳の天才ドラマー 佐藤奏(かなで)さんです。 学芸会バンドのオジサンに限らず 皆様の参考にどうぞ。 幼児期はチックコリアを聴いて 育ったという、恐るべき娘です。 彼女は将来、必ず大成するでしょう。 プレーヤとしてだけでなく 音楽文化の普及・振興及び 楽器産業の発展に寄与してくれる 逸材に育ってくれることでしょう。 音楽文化も楽器産業も平和あっての ことですので、市民は平和維持に 努めなければなりません。 |

||

開放弦のピッチを補正 開放弦のピッチを補正 |

||

| ■ ほとんどのギターにおいて、開放弦でチューニングするとフレットを押えたポジションでは ピッチが#にずれてしまっています。 これは、フレット間隔を単純に計算で求めたことが原因と思われます。 開放弦では指で弦を押えるテンションは0ですが、第一フレット以上では指で弦を押えるテンションが増加する結果 ピッチが上がってしまいます。 開放弦を鳴らさないように演奏すれば、全体にピッチが上がっただけで、和声の響きは変わりませんが、 開放弦と一緒にフレットを押えた音を鳴らすと酷い和声になってしまいます。 ■ どうしても開放弦を使いたいので、ナットをずらして開放弦のピッチを少しだけ上げる加工をしました。  ▲ フロイドローズ式トレモロのナット部のネジ2本をはずします。  ▲ 接着剤が付いてないのでネジをはずすだけでナットが取れました。  ▲ フィンガーボードの端から3ミリほど離してガイドのテープを貼ります。 このギターの場合は、フィンガーボードを削る量は約1.5ミリです。 平ヤスリは小さすぎず大きすぎずの中くらいのサイズを使います。 1面に目が無いものを使います。  ▲ ガイドとして貼ったテープと平行になるように根気良く切削します。 1ミリ程度切削したら、六弦全部を張ってチューニングしてみます。 開放弦とフレットを押えたポジションとの両方でチューニングメーターが±0になればOKですが、 まだずれている場合は、もう少し切削します。 弦を何回も緩めたり張ったりすると弦が切れてしまうので、スペア弦を用意しておきます。  ▲ 最終的に1.5ミリ切削してOKになりました。 接着剤を付けずに2~3日馴染ませてから、極少量の接着剤で固定しました。ネジは使用しません。 この改造で開放弦を安心して鳴らすことができるようになりました。 開放弦の音痴感が無くなり、和声の響きが格段に良くなりました。 ピッチが何セントずれているかという感覚ではなく、セッション全体の纏まり感が上がるという捉え方をします。 ナットの材質と形状を変えないので、音質は全く以前のままです。 ナットの材質を変えると、ピックの材質を変えたと同じくらい音質が変わってしまいます。 整形が容易だからといって柔らかい樹脂製に変えると、サステインが伸びなくなってしまいます。 ナットの下にスペーサを挟むと、材質によってはサステインが伸びなくなってしまいます。 この開放弦ピッチ補正は、オクターブピッチ調整とは全く別モノです。 ■ Epiphone Wildkat Royale も開放弦の弦長を修正しました。  ■ Fender Stratocaster は計算通りのフレット間隔ですが YAMAHA LL86(150万円)は 0~1フレットの間隔が狭まっています。  ■ ナットのずらし量を弦毎に変えたほうが良いという記事も見受けられますが、 弦のメーカー・型番の違いとか、弦のへたりとか、弦高とか、弦を押す指の力の違いとかにフィッティングさせるために、 弦毎のずらし量をそれらに合わせて変えなければなりません。 ミミズのようにくねくねと曲がったフレットを打ったギターも実在しますが、(Temperament Fretting で検索) 局長は平均律以上のピッチ精度は要求しませんので、直線ナットで充分です。 また、ナット及びフレットは消耗品なので、変形品を使うと後々のメンテナンスが大変です。 ■ 弦長を短縮する幾つかの特許取得のアタッチメントが販売されていますが、 このページで紹介した方法はアタッチメントを使用しないので、それら製品の特許・実新に抵触しないと思われます。 特許・実新は“得られる効果”にではなく“実現する手段”に与えられるものなので、 実現する手段が異なれば特許・実新を回避可能です。 販売されているアタッチメントは少しずつ形状が異なっていますが、この形状の特徴が特許請求項になっています。 また、特許・実新の権利は業(なりわい:金儲け)としての利用に対して有効なので、 個人の趣味としての利用には効果がありません。 ■ このページで紹介した方法によるピッチ補正の特許・実新を全て調査したわけではありませんので、 実施(金儲け目的)の際は自己責任でお願いします。 ■ 特許係争について。 特許を何万件も保有している大企業間での特許係争は、システムの根幹に関わる基本技術特許以外での係争は ほとんどありません。一つの案件で提訴すると十倍返しされてしまいますので・・・・・・。 特許庁の審査官は出願された特許についてそれが相応しいものであるかを審査をするのみで、 類似特許と周知技術をほとんど考慮していません。問題があれば当事者間で潰し合いをして下さいというスタンスです。 特許が獲れたからといっても、特許庁長官(行政府)は特許の有効性を全く担保・保証していません。 特許の有効/無効は裁判官(司法府)が決めます。特許係争専門の弁護士の腕に大きく依存します。 ■ 平均律と純正調について。 実際の演奏ではトップノート(メロディ)は平均律で演奏します。 和声部はトップノートに合わせた純正調で発声します。 但し、純正調では響きが澄み過ぎる嫌いがあるので、バンドカラーに合わせて純正調への寄せ具合を加減します。 ■ 勝手に Link バズ・フェイトンもどきを自分でインストールしてみた - kobby氏のブログ すべての海ゴミを楽器に♪(焚火音楽隊) |

||

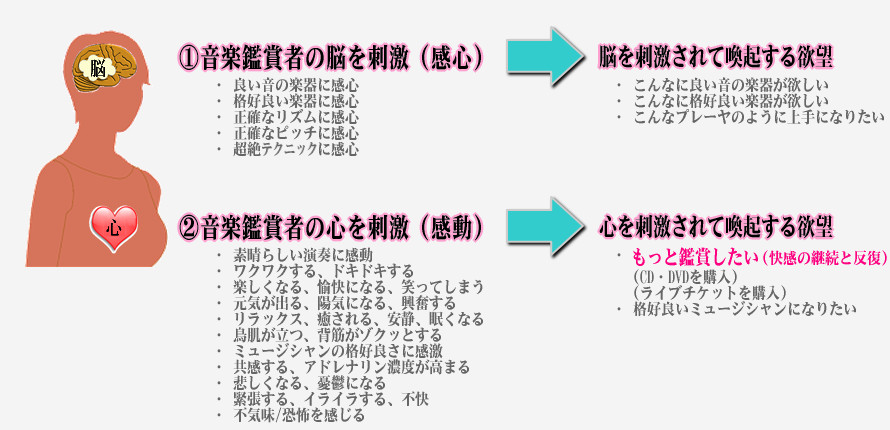

音楽が及ぼす刺激と喚起させる欲望 音楽が及ぼす刺激と喚起させる欲望 |

||

① 鑑賞者の“脳”を刺激すると、鑑賞者は“感心”します。 ステージを埋め尽す機材とこれ見よがしの超絶テクニックは“感心”こそすれ“感動”はしません。 所謂上手な演奏。腕の上達を目指しているミュージシャン用の教材としての音楽。 この類の音楽鑑賞者は、CD店ではなく楽器店のお得意様です。 楽器メーカーは音楽CDではなく楽器を売りたいのですから、楽器メーカーお抱えのミュージシャンは この類の音楽(教材音楽)に染まってしまう危惧があります。 音楽会の帰り途で余韻に浸れる嬉しさを味わうということは無いでしょう。 音楽を、音がどうとかリズムがどうとかテクニックがどうとかで聴いていると“音楽感動不感症”になってしまいますので、 たまには感動する音楽を聴きましょう(聴き方をしましょう)。 ② 鑑賞者の“心”を刺激すると、鑑賞者は“感動”します。 この類の音楽鑑賞者は、楽器店ではなくCD店とチケット店のお得意様です。 上の“教材音楽”に対して“娯楽音楽”と言えます。 音楽会の帰り途で余韻に浸れる嬉しさを味わえます。 (施設)慰問演奏では、テクを見せ付ける演奏ではなく、観客の心に響く演奏の方が喜ばれます。 近頃はゾクッとする演奏に巡り逢うことが少なくなってしまいました。  そんな中で素晴らしいセッションを発見しました! 観ているこちらまで、ほのぼのとした気分になります。 緊張から解放されてホッとします。 ン十万円もする楽器とトラック一杯の機材と 超絶テクをこれ見よがしに見せ付けるステージよりも感動します。 (音楽感動不感症 - 自己診断用動画)  Amira Willighagen さんの素晴らしい歌唱です。 涙が出るほど感動します。 Amira Willighagen さんの YouTube サイトはこちら。 (音楽感動不感症 - 自己診断用動画) |

||

弦振動とピックアップの仕組みについて解説しているサイト 弦振動とピックアップの仕組みについて解説しているサイト |

||

| ▲ ネット上でピックアップの仕組みについて、事実を正しく表していないサイトが散見されます。 バイブルとも言える 『楽器解体全書』→ エレキギター → ピックアップってどんな物 https://www.yamaha.com/ja/musical_instrument_guide/electric_guitar/mechanism/mechanism002.html、 “弦の振動の回数だけ”と書かれていますが、これは正しくありません。 事実は、弦の振動の2倍回数になります。 かような誤情報を流すとは、かって 川○源○氏 の “世界の音楽文化に多大な影響を及ぼしているリーディングカンパニーゆえに、業界の規範たる義務と責任を持つ” というポリシーはどうしたんでしょうか・・・。 上の図と説明文を信用してデッドコピーしたサイトが幾つかあります。 でも、このサイトを悪くは言えません。 このアイデアの発端は、この一枚の図からだったのですから。 ■ エレキギターについての解説はイシバシ楽器さんの http://www.ishibashi.co.jp/academic/ Music Academic のサイトの Electric Guitar & Bass / Super Manual に詳細に書かれています。 とても参考になります。 ■ その他、偉い先生方が音色にまで言及して難解に解説したサイトも在りますが、 楽器の音造りは理論よりも耳 です。(すみません、天邪鬼で) 但し、電子計算機による楽音生成は理論が有用となります。 |

||

音楽制作用ヘッドホンの紹介 音楽制作用ヘッドホンの紹介 |

||

|

||

| ▲ 左側は JVC ケンウッドの HA-WD100 2.4GHz 無線ヘッドホンです。 ・ 音質は下に記載した marantz MPH-1 とそっくりです。 △ ボーカルの歯擦音がほんの少しだけ強調されます。 △ 125Hz以下の低音域は適当に減衰しているようです。 ※ 発音の遅延(約50ms)が大きくて楽器演奏には使用できません。仕様書に遅延時間の記載がありません。隠しています。 ※ JVCに遅延について問い合わせしたところ、煙に巻かれてしまいました!(怒) ※ ゲームにも使用できません。 ※ ソロボーカルでは気付きませんが、コーラスでは人声帯域の混変調歪が大きくて酷く汚い声になってしまいます。 ▲ 右側は marantz の MPH-1 です。 ◎ クリアな音質です。楽器音の分解能が優れています。楽器の定位が明確です。 ◎ 音の立ち上がりが速いです。モニターとして必須。 ◎ ダンピングが効いていて、締りが良い音です。 ◎ ボーカルの立ち位置は、ステージのT字マークのやや(50cm)手前です。オンマイクでは唾が飛んで来そうです。 ◎ ハイハット・シンバル・タンバリンが強すぎず弱すぎずに、自然に聞こえます。 ◎ 金管とストリングの艶があります。 ◎ 木管は痩せること無く木管らしく鳴ります。 ◎ ベースは“ドローン”ではなく締りのある“ドッーンッ”と弾むように鳴ります。ウッドベースもそれらしく鳴ります。 ◎ 125Hz以下の低音域も出ています。 ◎ 廉価版ヘッドホンでは聞こえない楽器音が聞こえます。(これも廉価版の内なんですが!) ◎ エレキギターを“ノリ”よく弾くことができます。 ◎ 仕様では出力音圧レベルが低めの 95dBとなっていますが、聴感上105dBくらい出ています。 ◎ 〃 定格出力レベルが低めの200mWとなっていますが、歪むこと無く鼓膜の限界の大音量が出ます。 ◎ 仕事で使うン万円のHPとかコンデンサーHPの繊細さには及びませんが、アマチュアユースには充分な音質です。 ◎ 1万円以下のHPの内では、抜きん出た音質です。Amazonn で\3,429で購入しました。 ・ これってもしかして audio-technica ATH-K700 のOEM版? ・ MPH-2 は重いのでパス。評判では低音重視のようです。 |

||

MIDI 楽曲を A4=442Hz で演奏する方法 MIDI 楽曲を A4=442Hz で演奏する方法 |

||

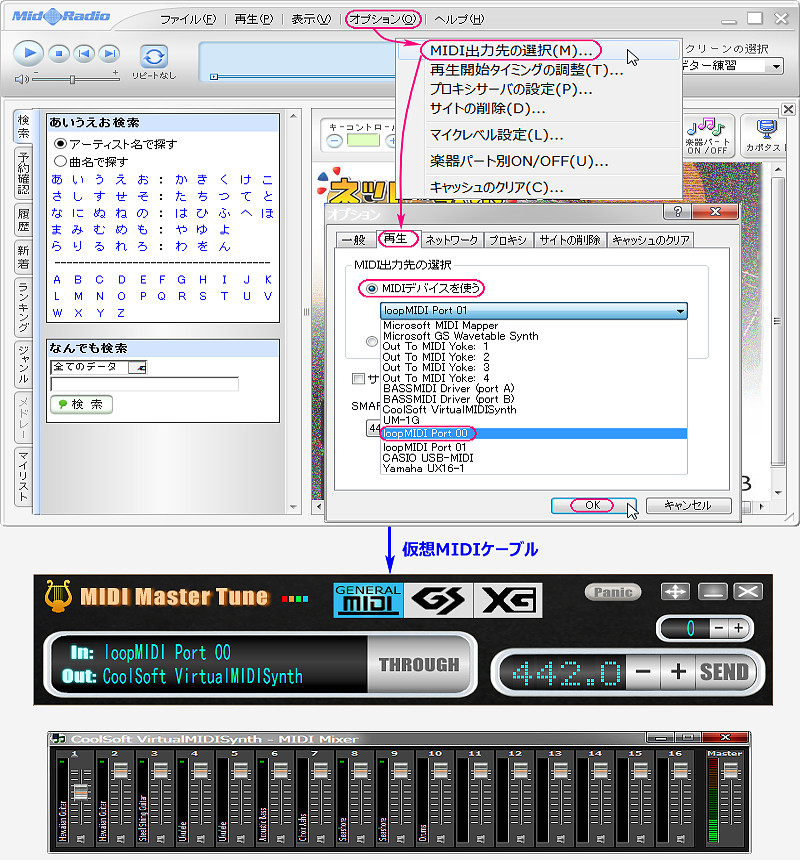

▲ ほとんどの MIDI 楽曲は A4=440Hz で作成されていますので、A4=442Hz にチューニングされた生楽器のバックとして 利用できるように、MIDI 楽曲のデータをリアルタイムで修正するソフトウェア「MIDI Master Tune」です。 詳細記事とダウンロードはこちらからどうぞ。 |

||

音質改善に研究熱心なプレーヤーの紹介 音質改善に研究熱心なプレーヤーの紹介 |

||

■ 音質改善に研究熱心なプレーヤーのサイトを紹介します。(再掲を含みます)

■ プレーヤーの立場にしてみると、楽器メーカーによるハード面の技術開発が進み、 猫ちゃんが引っ掻いても素晴らしい音色で鳴るような楽器が普及するのは望みません。 猫ちゃんが弾けばペンペン・チンチンとした音で鳴り、 研究熱心な上級プレーヤーが弾けば力強く鳴るというように、 プレーヤーの技量に応じた音色で鳴ってくれる楽器が良いでしょう。 プレーヤーの創意・工夫・研究・鍛錬という、ソフト面での創造的活動が阻まれてしまいます。 “高校時代、軽音部の備品のオンボロギターを素晴らしい音色で弾く部員がいました”というシーンが 見れなくなってしまいます。 “上級プレーヤーが編み出した技を盗む”ということも無くなってしまいます。 すぐに真似されてしまう小技は秘密にしますが、 技を会得するのに何年もかかる大技は盗まれてもかまいません。簡単には真似できないから。 大技・小技・裏技・反則技・寝技など、いろいろ試して遊びましょう。 “資源は有限、創意は無限”です。 ■ 楽器の音作りのジレンマについて感じていることをお話いたします。 個性的で特徴有る音作りを望みますが、それが逆に守備範囲を狭めることになってしまうというジレンマがあります。 例えばムーグシンサイザーとかハモンドのドローバー式オルガン+レスリースピーカーとかモズライトエレキギター 等は、 強烈な個性を持っていますが、それ故にその楽器の守備範囲を狭めてしまっています。 強烈な個性を持ち且つ守備範囲の広い楽器を実現することは、音作りをする者にとって永遠の課題でしょう。 守備範囲が狭いということは営業的に市場が狭いということですから・・・。 YAMAHA社製楽器は音に特徴が無いと評されることがありますが“特徴が無いことが特徴”なのです。 ほとんどのジャンルのセッションにおいて、 他のセクションとの馴染みが良く、自分は埋もれることなく、且つ他のセクションの音を潰しません。 YAMAHA社製楽器は品質管理がしっかりしているので、個による当たりハズレがありません。 Gスポットと言うかスイートスポットが広めです。奏者・ミキサー(マイクセッティング)・聴衆のすべてに対して!   ▲ 兵庫県へ貰われてゆきました。達者でな~! |